本講座の受講には、配信プラットフォーム「Fisdam」へのユーザー登録が必要になります。

Fisdamへの登録方法に関するお問い合わせは、講座ページ https://www.fisdom.org/F00000098/ 下部の「お問い合わせ」から、運営会社にご連絡くださいますようお願いいたします。(5/8掲載)

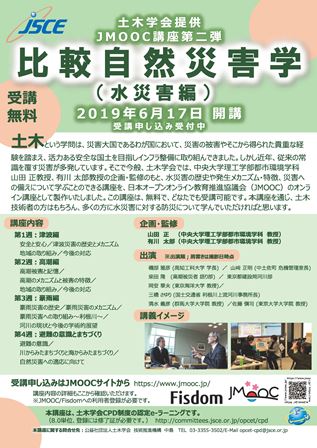

公益社団法人土木学会※1(会長 小林 潔司)は、無料で学習できるオンライン講座「比較自然災害学(水災害編)~多発する多様な自然災害にどう向き合うか~」を、中央大学理工学部都市環境学科 山田正教授、有川太郎教授に企画・監修いただき、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)※2のMOOC※3講座として製作いたしました。

本格的な水災害シーズンを前に多くの方に水災害について学んでいただけるよう、4月15日より募集を開始し、2019年6月17日より開講いたします。

本講座では、近年多発する水災害に対する対応について、その考え方を理解するとともに、今後のまちづくりのあり方や避難の意識について学んでいきます。技術者個人の知識習得だけでなく、企業や行政機関での研修、大学等の教育機関における学習素材としてもご活用いただけるほか、災害・防災・減災に関心をお持ちの市民の方にも役立つ内容となっております。

土木学会では引き続き、土木技術者の能力向上に資するもののほか、土木の知見を広く社会に還元する多種多様な学習素材と学習機会の提供に努めてまいります。

なお本講座は、土木学会継続教育(CPD)※4制度の認定e-ラーニングであり、修了により8単位の学習記録として土木学会CPDに登録可能となっております。

また本講座は、JMOOC公認プラットフォーム「Fisdom」にて提供し、現在受講受付中の「土木情報学入門」(5月7日開講)に続いて弊会が提供するJMOOC講座の第二弾です。

記

・講 座 名 : 比較自然災害学(水災害編)~多発する多様な自然災害にどう向き合うか~

・講 師: 中央大学 山田 正 教授、有川 太郎 教授

・受講期間: 2019年6月17日~7月31日(募集開始:2019年4月15日)

・受 講 料 : 無 料

・受講対象: 水災害への対策・対応に関心のある方(前提知識不要)

・想定される学習時間: 約10時間

※講座内容の詳細については、以下のURLよりご覧いただけます。

URL: https://www.fisdom.org/F00000098/

●本件に関する問い合わせ先

公益社団法人土木学会 技術推進機構 中島 敬介

TEL:03-3355-3502 MAIL:opcet-cpd@jsce.or.jp

一般社団法人日本オープンオンライン推進協議会 事務局

TEL:03-3295-3555 MAIL:secretary@jmooc.jp

※比較自然災害学(水害編)フライヤー

比較自然災害学(水災害編)講座概要

学習目標

東日本大震災以降大きく転換した水災害に対する防護の仕組みを勉強し、今後の水災害に適応したまちづくりを考察する。また、津波、高潮、豪雨による発生メカニズムや災害の違いについて学び、まちづくりの歴史や避難のあり方の違いやについて理解する。

学習内容

4つの単元(津波編、高潮編、豪雨編、避難とまちづくり編)から組み立てられている。それぞれにおいて災害の歴史、発生メカニズム、地域の取り組み、今後の対応にわけて講義する。第4編では、河川、海岸の側面から見たまちづくりの違いを学ぶ。

受講期間

2019年6月17日~7月31日

(募集開始:2019年4月15日、受付期限:2019年7月31日)

講師

有川 太郎(中央大学理工学部教授)

山田 正(中央大学理工学部教授)

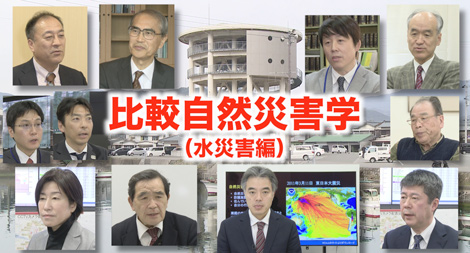

出演 ※出演者の肩書きは撮影した2019年3月時点のものです

磯部 雅彦 (高知工科大学 学長)/佐藤 愼司 (東京大学大学院 教授)

岡安 章夫 (東京海洋大学 教授)/清水 義彦 (群馬大学大学院 教授)

山﨑 正明 (中土佐町 危機管理室長)/柴田 隆 (伊勢湾台風 被災者 語り部)

三橋 さゆり (国土交通省 利根川上流河川事務所長)/東京都建設局河川部

講座内容(開講時刻は各週とも9:00)

第1週:第1章 津波編 2019/6/17 〜 2019/7/31

1-1 安全と安心/1-2 津波災害の歴史とメカニズム

1-3 地域の取り組み/1-4 今後の対応

第2週:第2章 高潮編 2019/6/24 〜 2019/7/31

2-1 高潮被害と記憶/2-2 高潮のメカニズムと被害の特徴

2-3 地域の取り組み/2-4 今後の対応

第3週:第3章 豪雨編 2019/7/1 〜 2019/7/31

3-1 豪雨災害の歴史/3-2 豪雨災害のメカニズム

3-3 豪雨災害への取り組み/3-4 今後の対応

第4週:第4章 避難の意識とまちづくり 2019/7/8〜 2019/7/31

4-1 避難の意識/4-2 川からみたまちづくりと海からみたまちづくり(1)

4-3 川からみたまちづくりと海からみたまちづくり(2)/4-4 自然災害への適応に向けて

修了要件

・全ての確認テストを提出すること

・確認テストの合計得点率が60%以上

受講申込

・以下のURLから受講申込、プロモーションビデオの視聴をすることができます。

https://www.fisdom.org/F00000098/